こんにちはー、クヨです!

「料理に酒って必要?」「料理酒と日本酒、呼び方の違いだけじゃないの?」そんな疑問を持ったこと、ありませんか?

特に普段あまり料理をしない方や、アルコールが気になる方にとって、「料理酒の存在意義」ってちょっと分かりにくいもの。

でも実は、料理酒と日本酒は別物なんです! ただ“なんとなく”で入れる調味料ではありません。

今回は、食品問屋で働いている僕が、料理にお酒を使う意味から、料理酒と日本酒の違い、そして使い分け方まで、わかりやすく解説します。

なぜ料理に“酒”を入れるのか?

日本の家庭料理では昔から「酒を振る・酒で煮る」という使い方がされてきました。

その理由は主にこの5つです。

- 臭みを消す。(魚や肉の下処理に効果大)

- 食材を柔らかくする。(アルコールの分子構造が繊維をほぐす)

- 風味をつける。(米と麹由来の自然な甘み・香り)

- 煮崩れを防ぐ。(煮物がきれいに仕上がる)

- 調味料の“つなぎ役”(味を全体になじませる)

料理に”お酒”を入れるのにも理由があるんです!

「なんとなく入れてる」人も多いですが、実は“料理の仕上がりを左右する”ほど万能な調味料なんです!

“料理酒”と”日本酒”の違い

どちらもアルコールを含んだ”お酒”であることに変わりはありませんが、「料理酒」は「日本酒」とは違い、“塩“が添加されています。

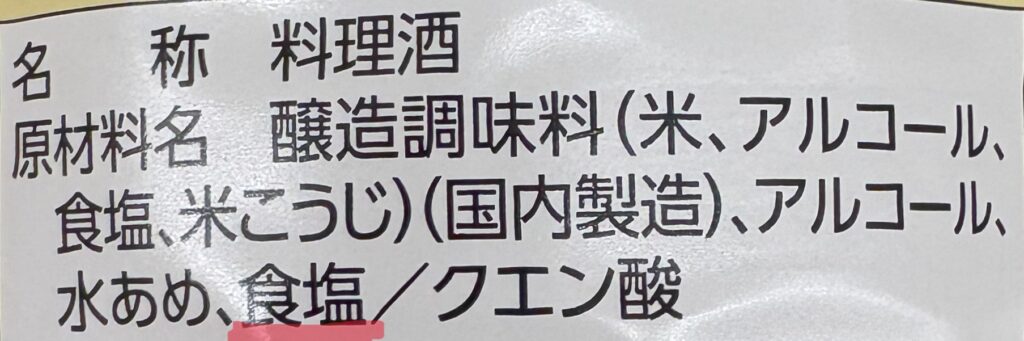

(↓これは、よくスーパーで販売されている「料理酒」の裏面ラベルです)

わざと”塩”を加えることで、飲むためのお酒とは明確に区分けされ、”酒類”の扱いから”食品”として扱われることになります。

そうすることで、酒税が掛からないし、消費税も8%となり、安価に販売することが可能です!

その一方で、「塩味が加わる=味の調整が難しくなる」という側面もあります。

さらに、料理酒には「糖類(甘み)」「酸味料(酸味)」などが入っていることが多く、照りを出したり、コクを加えたりといった機能があります。

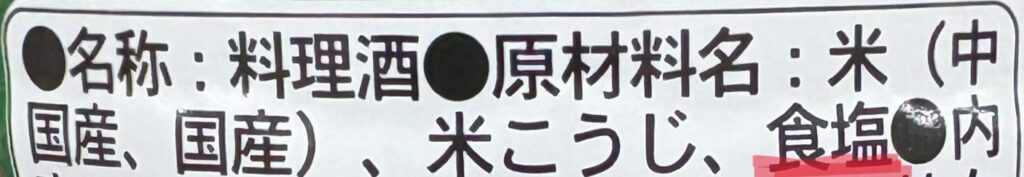

日本酒はもちろん、飲むことを前提とした“純粋なお酒”です。

“塩”は添加されていないので、素材の味を活かしたいとき、またアルコールの風味を活かしたいときには”日本酒”が適しています。

「料理酒・日本酒」の違いって、「本みりん・みりん風・みりんタイプ調味料」の違いと似ています。

過去記事でまとめているので、是非併せてチェックして見て下さい!

【どう使い分ける?】料理酒と日本酒、それぞれの得意料理

料理酒が向いている料理

- 肉じゃが、筑前煮などの煮物。

- 生姜焼き、野菜炒めなどのおかず。

- 魚の下処理、下味づけ。

料理酒はどうしても塩味が足されるので、塩が加わってもOKな料理であれば、コスパ重視で使えます。

日本酒が活きる料理

- あさりの酒蒸し、鍋料理

- 炊き込みご飯、だし巻き卵

- お吸い物、和風スープ系

日本酒は、素材の味を繊細に引き出したい時に真価を発揮します。

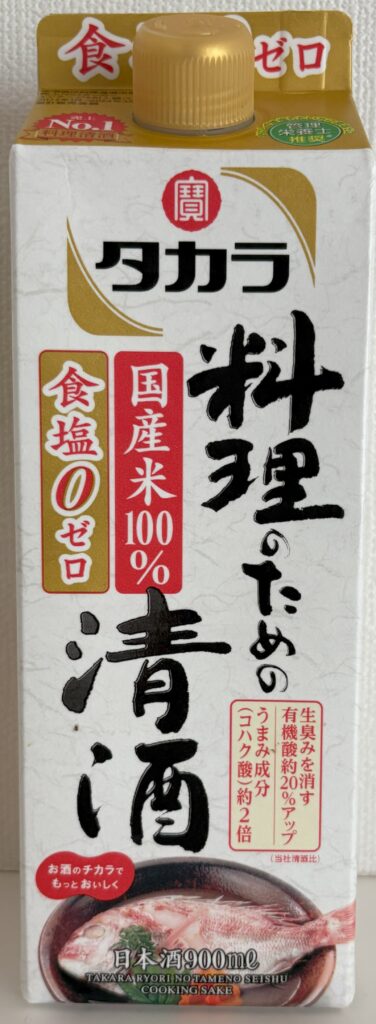

我が家で実際に使っているオススメする商品(※2025年5月現在の情報です)

- メーカー名 :宝酒造

- 商 品 名 :料理のための清酒 900ml

- JANコード:4904670141604

- 希望小売価格:632円

と、ここまで「料理酒」と「日本酒」の使い分けについて説明してきましたが、実際のところ、我が家では「料理酒」は常備しておらず、「日本酒」のみで1本でやりくりしています。

理由として、「日本酒」の方が味付けの自由度が高く、いろんな料理に応用しやすいからです!

もちろん、「料理酒」にも良さがありますが、「使い分けなんてしていられない!」という方には「日本酒」がオススメです!

まとめ

料理にお酒を入れる理由は、「味づくり」と「食材の下処理」に強く影響します。

料理酒と日本酒は同じものと思われがちですが、実は明確な違いがあり、「価格・風味・調整のしやすさ」など、特徴を理解すれば、料理の完成度は格段にレベルアップします!

料理にお酒を”なんとなく”で使ってきた人も、全く使ってこなかった人も、まずは1本試してみて下さい。

今日の料理がきっと一段レベルアップしますよ!

コメント